L’élargissement d’une voie motivant une cession de terrain prescrite au titre de L.332-6-1 2° du Code de l’urbanisme ne peut plus être pris en compte pour apprécier les conditions de desserte du terrain

Même prescrite avant la décision du Conseil constitutionnel du 22 septembre 2010, une cession de terrain en vue de l’élargissement de la voie desservant le terrain à construire ne peut pas être prise en compte pour apprécier la légalité d’un permis de construire dès lors qu’en raison de l’inconstitutionnalité d’une telle prescription, cet élargissement ne saurait être mise en œuvre.

CAA. Marseille, 21 octobre 2010, Madame Tardieux., req. n°08MA03841 (voir également ici)

Dans cette affaire, un permis de construire avait été délivré, le 13 juillet 2004, en vue de l’édification de deux bâtiments destinés à l’hébergement provisoire de personnes en difficultés ainsi qu’à un usage de bureaux. Celui-ci devait cependant faire l’objet d’un recours en annulation motivé, notamment, par la prétendue insuffisance de la desserte du terrain à construire au regard de l’ancien article R.111-4 du Code de l’urbanisme et de l’article 3 du règlement local d’urbanisme applicable ; la requérante faisant grief à la voie existante desservant le terrain de ne pas être adaptée à cet effet compte tenu principalement de sa largeur.

Il reste qu’en application de l’article L.332-6-1 2° du Code de l’urbanisme en vigueur au moment de sa délivrance, le permis de construire en litige avait prescrit au pétitionnaire la cession d’une partie du terrain d’assiette des bâtiments projetés aux fins précisément d’élargir cette voie. Mais si les parties défenderesses devaient se prévaloir de ce projet d’élargissement, la requérante devait pour sa part soutenir qu’il ne pouvait être pris en compte dès lors qu’il n’était pas assez précis et avancé à la date de délivrance de l’autorisation contestée.

On sait, en effet, que la légalité d’un permis de construire s’apprécie à sa date de délivrance en considération du projet présenté par le pétitionnaire, tel qu’il apparaît à l’examen du dossier déposé à cet effet. Par voie de conséquence et par principe, seuls les aménagements dont la réalisation est autorisée par le permis de construire et ceux existants à la date de délivrance de ce dernier peuvent être pris en compte pour apprécier sa légalité.

Il ressort toutefois de la jurisprudence rendue en la matière que des équipements futurs ne relevant pas de la demande peuvent être pris en compte pour autant qu’à la date de délivrance du permis de construire, il soit possible de considérer que la réalisation de cet équipement est quasi-certaine (pour un exemple CE. 28 juillet 2000, Cne de Decines-Charpieu, req. n°199.325). En substance, il est ainsi nécessaire que :

- tout d’abord, la réalisation de l’équipement considéré soit planifiée, c’est-à-dire ait donné lieu à une décision de l’autorité compétente (pour exemple : CE. 7 mai 1986, Kindermann, req. n°59.847) ;

- ensuite, les modalités et les délais de réalisation de cet équipement soient arrêtés (pour exemple : CE. 28 juillet 2000, Cne de Decines-Charpieu, req. n°199.325) ;

- enfin, cet équipement ait vocation à être achevé à brève échéance (CAA. Bordeaux, 12 février 2007, M. Jacques Y, req. n°04BX00214 ; CAA. Marseille, 13 janvier 2005, Michèle X…, req. n°01MA00466).

Si certaines décisions jurisprudentielles ont pu faire preuve d’une plus grande souplesse (pour exemple : CAA. Nancy, 28 janvier 2008, Cne de Beuvilliers, req. n°06NC01550), il reste que pour sa part la Cour administrative d’appel de Marseille avait déjà eu l’occasion de juger qu’une cession de terrain prescrite en vue de l’élargissement d’une voie ne pouvait être prise en compte pour apprécier la desserte du terrain lorsque ce projet d’élargissement n’était pas établi à la date de délivrance du permis de construire la prescrivant (CAA. Marseille, 4 mai 2006, EURL C2C, req. n°02MA021327). Et pour cause puisque la légalité d’une telle prescription impose que le projet l’a motivant soit défini à sa date d’édiction (CE. 20 juin 2006, M. et Mme Lamy, req. n°281.253).

En revanche, lorsque tel est bien le cas, cet élargissement semble alors pouvoir être pris en compte ; c’est du moins ce qu’avait pu juger la même Cour (CAA. Marseille, 11 juin 2008, Maguy X., req. n°05MA02129) et ce, alors même qu’une telle prescription ne garantie pas à elle seule la réalisation des travaux de voirie la motivant dans la mesure où non seulement l’administration bénéficiaire n’a aucun délai pour les réaliser (Cass. civ. 20 janvier 2002, Epx Bourbigot, pourvoi n°010571) mais qu’en outre, celle-ci n’a même aucune réelle obligation de les exécuter puisqu’aucune disposition du Code de l’urbanisme ne lui impose de rétrocéder le terrain lorsqu’ils n’ont pas été réalisés (CE. 11 janvier 1995, Epx Thot, req. n°119.144).

Mais dans cette affaire, la Cour n’a donc pas examiné le moyen présenté sur point par la requérante mais s’est prononcée en conséquence de la décision n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l’article L.332-6-1 2° du Code de l’urbanisme, tout en précisant que « la présente déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision ; (elle) peut être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelle » :

« Considérant que le permis tenais compte de l’élargissement de l’avenue Lorenzi grâce à la cession gratuite de 10 % du terrain par les requérants, en application de l’article L 332-6-1 2° du code de l’urbanisme aux termes duquel : « e) Les cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages publics qui, dans la limite de 10 % de la superficie du terrain auquel s’applique la demande, peuvent être exigées des bénéficiaires d’autorisations portant sur la création de nouveaux bâtiments ou de nouvelles surfaces construites » ; que, toutefois, ces dispositions ont été abrogées par le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n°2010-33 QPC du 22 septembre 2010, applicable aux litiges en cours »

En premier lieu, l’arrêt commenté confirme donc qu’une instance relative à la légalité d’un permis de construire au regard des normes d’urbanisme ayant trait à la desserte du terrain à construire constitue une instance « dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelle ».

Le cas échéant, l’inconstitutionnalité d’une cession gratuite prescrite avant le 23 septembre 2010 – date de publication de la décision du Conseil constitutionnel du 22 septembre précédent – peut donc être invoquée dans le cadre d’un recours en annulation à l’encontre d’un permis de construire précédemment introduit : la portée de cette décision n’est donc cantonnée au contentieux de la légalité des participations prescrites au titre de l’article L.332-6-1du Code de l’urbanisme ou au contentieux de la restitution des participations indument imposées ou obtenues (art. L.332-30 ; C.urb).

Toutefois, la Cour administrative d’appel de Marseille n’a donc pas considéré que l’inconstitutionnalité de la participation prescrite par l’arrêté de permis de construire contesté affectait d’illégalité ce dernier.

Il est vrai qu’en principe, une telle participation est divisible du permis de construire qui l’édicte : son illégalité n’emporte donc l’annulation de cette autorisation qu’en tant qu’elle l’a prescrite (CE, 8 févr. 1985, Raballand, n°40184). Par exception, l’illégalité d’une telle prescription peut toutefois emporter l’annulation totale du permis de construire l’ayant édictée lorsqu’elle tend à la réalisation ou à l’élargissement d’une voie nécessaire à la conformité du projet autorisé au regard des normes d’urbanisme lui étant opposables.

Il reste que le seul fait que les travaux d’aménagement routiers motivant une cession gratuite aient vocation à participer à la desserte du terrain à construire ne suffit pas à considérer que la prescription imposant cette cession est indivisible du projet. A titre d’exemple, ce n’est qu’après avoir constaté que, d’une part, la cession gratuite prescrite n’était pas juridiquement réalisable puisque portant sur une bande de terre dont le pétitionnaire n’était pas propriétaire et que, d’autre part, la voie existante desservant le terrain n’était pas adaptée à la construction autorisée que le Conseil d’Etat a annulé le permis de construire s’y rapportant au titre de l’article R.111-4 du Code de l’urbanisme alors applicable (CE. 12 octobre 1988, Ministre de l’Equipement, req. n°79.175).

Bien qu’ayant relevé que « le permis tenait compte de l'élargissement » de la voie motivant la cession gratuite, c’est cette démarche qu’a adopté la Cour en l’espèce.

« Considérant qu’il en résulte que le terrain d’assiette est desservi par l’avenue Lorenzi, en sen unique, d’une largeur, qui ne pourra plus être modifiée, de 5 à 6 mètres ; que, toutefois, cette largeur, qui, certes, participera à un accroissement limité des difficultés de circulation, permet une desserte suffisante du projet ; que, si M. et Mme TARDIEUX font valoir que l’accès au parking des bâtiments par un ascenseur à partir de la rue nécessitera un temps d’attente des véhicules sur cette voie et présentera ainsi un risque pour les usagers de la voie publique et pour les habitants de l’immeuble, ces conditions d’accès peuvent avoir ponctuellement des incidences sur les conditions générales des circulation mais ne créent pas de risques particuliers liés à la desserte du projet au sens de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme et de l’article UB 3-1 du règlement du plan d’occupation des sols ; qu’enfin il n’est pas établi que le projet, qui prévoit des places de stationnement en sous-sol pour les résidents, engendrera des difficultés de stationnement accrues dans le quartier : que, par suite, le maire a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation sur la desserte envisagée du projet, délivrer le permis de construire attaqué »

C’est ainsi qu’après avoir constaté qu’en l’état la voie desservant le terrain à construire était adaptée à la desserte du terrain à construire et à l’opération projetée, la Cour a rejeté le moyen tiré de la méconnaissance de l’ancien article R.111-4 et de l’article 3 du règlement local d’urbanisme applicable.

Mais surtout, la Cour a donc rejeté l’ensemble du recours et, partant, valider le permis de construire dans l’ensemble de ses dispositions, y compris pour celle prescrivant la cession gratuite d’une partie du terrain à construire ; la requérante ne semblant avoir formulée aucune conclusion spécifique à son encontre.

Néanmoins, la Cour a souligné qu’en conséquence de l’inconstitutionnalité de cette prescription, la largeur de la voie dont l’élargissement avait motivé cette prescription « ne pourra plus être modifiée ».

Comme on le sait, la principale difficulté générée par la décision du Conseil constitutionnel du 22 septembre 2010 a trait au cas des permis de construire délivrés avant la publication de cette décision lorsque la cession ainsi prescrite n’a pas été encore réalisée.

En effet, en application de l’article 62 de la Constitution, la décision du 22 septembre 2010 a seulement abrogé l’article L.332-6-1 du Code de l’urbanisme ; la suppression de l’ordonnancement juridique de cet article n’intervenant donc que pour l’avenir.

Or, la légalité d’un permis de construire s’apprécie à sa date de délivrance et, en outre, la « cession gratuite » compte parmi les prescriptions dont le permis de construire constitue le seul fait générateur : même réalisée après le 23 septembre 2010, une cession intervenant en conséquence d’un permis l’ayant prescrite avant cette date ne serait donc que l’exécution conforme d’une prescription conforme à la Constitution à sa date d’édiction.

D’ailleurs, même si cette abrogation constitue une modification des circonstances de droit susceptible de priver de base légale les prescriptions édictées avant le 23 septembre 2010, on voit mal comment ces prescriptions et/ou les cessions en résultant pourraient être contestées ou remises en cause ; du moins à s’en tenir à la « lettre » de la décision du 22 septembre 2010.

En effet, quel que soit l’acte attaqué, toute action en ce sens impliquerait nécessairement d’invoquer l’abrogation et donc, indissociablement, l’inconstitutionnalité de l’article L.332-6-1 alors qu’il résulte de la décision du 22 septembre 2010 que cette inconstitutionnalité ne peut être invoquée que « dans les instances en cours » au 23 septembre 2010.

Il reste que le commentaire de cette décision paru aux Cahiers du Conseil constitutionnel indique que : « afin de donner un effet utile à la procédure, précisé que la déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances qui sont en cours à cette date et dont l’issue dépend de l’application de la disposition déclarée inconstitutionnelle. Il n’a donc pas remis en cause, dans un souci de sécurité juridique, les situations définitivement acquises à la date de l’abrogation ».

Or, même lorsqu’elle n’est plus contestable au regard du délai de recours à son encontre, force est de considérer que le seul fait de prescrire une cession gratuite de terrain ne créé pas une situation définitivement acquise dès lors qu’une telle prescription n’emporte pas en elle-même le transfert de propriété dudit terrain (CAA Lyon, 28 juil. 1999, Sté Immob. du Verdect, req. n°95LY00277). Ce transfert requiert en effet la passation d’un acte authentique dont la signature doit être autorisée par une délibération du Conseil municipal, laquelle peut faire l’objet d’un recours en annulation fondé sur l’illégalité de la prescription initiale, quand bien même celle en cause serait définitive (TA. Montpellier, 19 mars 2009, req. n°06-05866).

Bien que la « lettre » de la décision du 22 septembre 2010 n’aille pas nécessairement en ce sens, l’inconstitutionnalité de l’article L.332-6-1 du Code de l’urbanisme semble néanmoins s’opposer à la réalisation des cessions prescrites avant le 23 septembre.

En tout état cause, tel est le sens de la solution dégagée par cet arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille : même prescrite par un permis de construire antérieur dont la légalité n’est pas contestée sur ce point, une cession gratuite de terrain ainsi que le projet l’a motivant ne peuvent plus être réalisés.

Patrick E. DURAND

Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris

Cabinet FRÊCHE & Associés

Dans cette affaire, le pétitionnaire avait obtenu un permis de construire portant sur deux bâtiments de 28 logements comportant également des locaux professionnels, d'une SHON de 2147 mètres carrés ; ces locaux représentant un peu plus de 240 mètres carrés de cette SHON totale. L’article 12 du règlement de POS applicable prescrivant la réalisation d’une place de stationnement par logement et une place supplémentaire pour 60 mètres carrés de SHON affectée au commerce et à l'artisanat, la conformité du projet impliquait donc que la demande de permis de construire intègre la réalisation de 32 places de stationnement. Précisément, le projet présenté par le pétitionnaire à travers son dossier demande et le permis délivré au vu de ce dossier prévoyaient la réalisation de 32 places.

Dans cette affaire, le pétitionnaire avait obtenu un permis de construire portant sur deux bâtiments de 28 logements comportant également des locaux professionnels, d'une SHON de 2147 mètres carrés ; ces locaux représentant un peu plus de 240 mètres carrés de cette SHON totale. L’article 12 du règlement de POS applicable prescrivant la réalisation d’une place de stationnement par logement et une place supplémentaire pour 60 mètres carrés de SHON affectée au commerce et à l'artisanat, la conformité du projet impliquait donc que la demande de permis de construire intègre la réalisation de 32 places de stationnement. Précisément, le projet présenté par le pétitionnaire à travers son dossier demande et le permis délivré au vu de ce dossier prévoyaient la réalisation de 32 places.

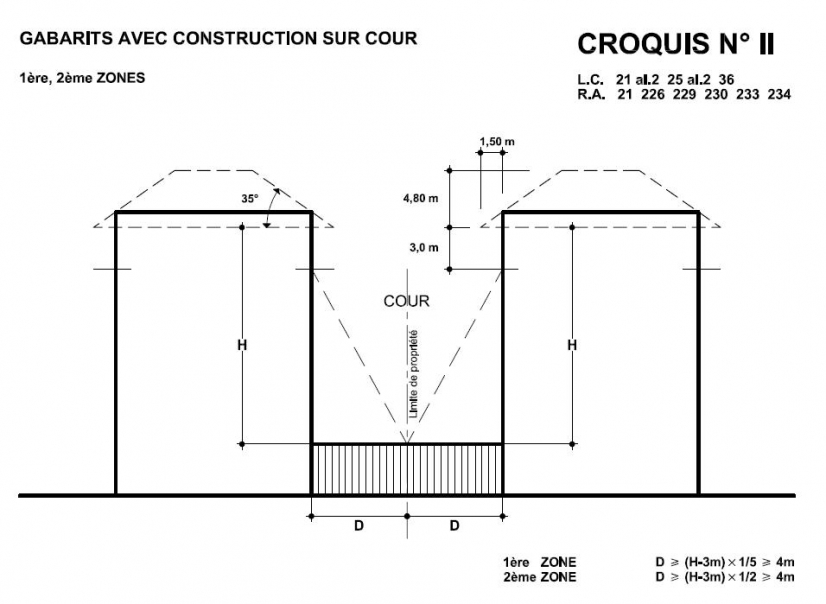

Rappelons ainsi que l’article L.471-1 du Code de l’urbanisme se borne à disposer que « lorsqu'en application des dispositions d'urbanisme la délivrance du permis de construire est subordonnée, en ce qui concerne les distances qui doivent séparer les constructions, à la création, sur un terrain voisin, de servitudes de ne pas bâtir ou de ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant, ces servitudes, dites "de cours communes", peuvent, à défaut d'accord amiable entre les propriétaires intéressés, être imposées par la voie judiciaire dans des conditions définies par décret » ; de même que corrélativement l’article R.431-32 indique que « lorsque l'édification des constructions est subordonnée, pour l'application des dispositions relatives à l'urbanisme, à l'institution sur des terrains voisins d'une servitude dite de cours communes, la demande est accompagnée des contrats ou décisions judiciaires relatifs à l'institution de ces servitudes ».

Rappelons ainsi que l’article L.471-1 du Code de l’urbanisme se borne à disposer que « lorsqu'en application des dispositions d'urbanisme la délivrance du permis de construire est subordonnée, en ce qui concerne les distances qui doivent séparer les constructions, à la création, sur un terrain voisin, de servitudes de ne pas bâtir ou de ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant, ces servitudes, dites "de cours communes", peuvent, à défaut d'accord amiable entre les propriétaires intéressés, être imposées par la voie judiciaire dans des conditions définies par décret » ; de même que corrélativement l’article R.431-32 indique que « lorsque l'édification des constructions est subordonnée, pour l'application des dispositions relatives à l'urbanisme, à l'institution sur des terrains voisins d'une servitude dite de cours communes, la demande est accompagnée des contrats ou décisions judiciaires relatifs à l'institution de ces servitudes ».

Devant la Cour, la commune appelante soutint toutefois que ces documents n’étaient pas exigibles dès lors que cet article précisait que « ne sont pas exigibles pour les demandes de permis de construire répondant à la fois aux trois conditions suivantes : / a) Etre situées dans une zone urbaine d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ou, en l'absence de document d'urbanisme opposable, dans la partie actuellement urbanisée de la commune ; / b) Etre situées dans une zone ne faisant pas l'objet d'une protection particulière au titre des monuments historiques, des sites, des paysages ou de la protection du patrimoine architectural et urbain ; / c) Etre exemptées du recours à un architecte en application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 421-2 (...) ».

Devant la Cour, la commune appelante soutint toutefois que ces documents n’étaient pas exigibles dès lors que cet article précisait que « ne sont pas exigibles pour les demandes de permis de construire répondant à la fois aux trois conditions suivantes : / a) Etre situées dans une zone urbaine d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ou, en l'absence de document d'urbanisme opposable, dans la partie actuellement urbanisée de la commune ; / b) Etre situées dans une zone ne faisant pas l'objet d'une protection particulière au titre des monuments historiques, des sites, des paysages ou de la protection du patrimoine architectural et urbain ; / c) Etre exemptées du recours à un architecte en application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 421-2 (...) ».