Le nouveau régime des divisions foncières dites « primaires » (3eme partie)

Le BJDU publie ces jours-ci la seconde partie de notre article consacré aux divisions primaires mais au sein de laquelle, malgré l’espace offert par cette revue, nous n’avons pas pu aborder une problématique aussi fréquente qu’importante : le permis de construire modificatif intervenant après la réalisation de la division opérée au bénéfice du titulaire du permis primitif.

Nous traiterons donc ici cette question constituant, d’ailleurs, l’un des autres versants de la problématique relative à l’assiette du permis de construire abordée dans notre précédente note.

I.- Pour autant qu’il en soit besoin, on rappellera que le droit d’obtenir un « modificatif » constitue pour le pétitionnaire un droit acquis tiré du permis de construire initial.

1.- Sous réserve des conditions liées au régime propre du « modificatif », tout permis de construire en cours de validité peut donc donner lieu à un « modificatif » et, a contrario, aucun permis de construire n’est par nature insusceptible de faire l’objet d’une telle autorisation modificative ; pas même d’ailleurs le permis de construire valant division prévu par l’article R.431-24 (Pour exemple : CAA. Douai, 27 mars 2012, Association « Les Rossolis de l’Ally », req. n°10DA01617).

Or, contrairement d’ailleurs au permis de construire valant division – lequel est délivré au vu d’un dossier comportant un plan de division – le permis de construire appelant une « division primaire » au sens de l’article R.442-1 a) ne constitue en aucune mesure une autorisation d’urbanisme à part entière, ni même une forme particulière de permis de construire ; aucune disposition du Code de l’urbanisme ne prévoyant un régime de forme, de procédure ou de fond spécifique à ce permis. Et pour cause puisqu’à la différence de l’article R.431-24, lequel est relatif à la composition du dossier de demande de permis de construire, l’article R.442-1 a exclusivement trait à la notion de lotissement et aux divisions foncières ne relevant pas du champ d’application de cette réglementation s’y rapportant.

Le permis de construire visé par l’article R.442-1 est donc en tous points un permis de « droit commun » et, partant, celui-ci ne saurait être exclu par nature du champ d’application du permis modificatif.

2.- D’ailleurs, même à considérer que l’impact de la « division primaire » doive être prise en compte sur la conformité du projet, il n’en demeurait pas moins que cette circonstance ne saurait en elle-même s’opposer par principe à l’obtention de tout « modificatif » ultérieur à cette division et ce, quel qu’en soit l’objet.

En raison d’une évolution des circonstances de droit et/ou de fait postérieure à sa délivrance, mais étrangères à ses modalités d’exécution, il est fréquent qu’un permis de construire et le projet ainsi autorisé s’en trouvent non pas irréguliers mais non-conformes à la règlementation d’urbanisme leur étant opposable.

Pour autant, il est de jurisprudence constante qu’une telle circonstance ne s’oppose pas en elle-même à la délivrance d’un « modificatif », et n’impose pas même nécessairement que ce dernier régularise le projet.

En effet, dès lors que les modifications projetées sont étrangères à la norme méconnue par le projet initial et/ou ne portent pas une nouvelle atteinte à cette norme, ou a fortiori atténuent cette non-conformité, le « modificatif » ne peut être utilement contesté au motif que le projet initial n’est plus conforme aux prescriptions d’urbanisme applicable (CE. 26 juillet 1982, Exp Le Roy, req. n°23.604 ; CE. 24 juillet 1987, Epx. X., req. n°61164) ; ce qui précisément procède des règles de principe liées :

• d’une part, aux droits acquis que le pétitionnaire titre du permis de construire primitif, lesquels ne sauraient être ultérieurement remis en cause ;

• d’autre part, à la nature du « modificatif » dont il résulte que sa légalité s’apprécie par rapport à son objet propre.

Dès lors, même si l’on considère que la réalisation d’une « division primaire » rend le projet non-conforme aux règles d’urbanisme applicables, il reste que la réduction de l’assiette foncière initiale n’a pas vocation à avoir une incidence au regard de la totalité de ces règles.

En effet, la circonstance qu’une nouvelle unité foncière et une nouvelle limite séparative soient créées ne peut avoir ou n’aura le plus souvent d’incidence que sur les règles générées par la contenance et le périmètre du terrain.

De ce fait, force est d’admettre que l’on voit ce qui pourrait s’opposer à la délivrance d’un « modificatif » portant uniquement sur des travaux étrangers à ces règles, tels l’aspect extérieur du bâtiment, l’aménagement de ses abords ou les aires de stationnement ; sans compter qu’il serait également possible d’opérer des modifications en rapport avec la règle méconnue dès lors qu’elles auraient pour effet d’atténuer la non-conformité du projet au regard de cette règle, à titre d’exemple en réduisant l’emprise et/ou la densité du bâtiment, voire en modifiant légèrement l’implantation du bâtiment de sorte s’il la règle l’exige à accroitre ou à diminuer le retrait par rapport à la nouvelle limite créée par la « division primaire ».

II.- Mais précisément, il faut rappeler que sur le plan procédural, un « modificatif » doit nécessairement intervenir avant l’achèvement du projet objet du permis de construire primitif. Quant au fond, et dans la mesure où la procédure d’instruction d’une demande de « modificatif » ne peut légalement pas aboutir à remettre en cause les droits acquis du permis de construire primitif, un « modificatif » ne peut pas être légalement refusé pour des considérations liées au permis primitif que lorsque ce dernier fait l’objet d’une exécution non-conforme que ce « modificatif » n’a pas lui-même vocation à régulariser.

A/ Ainsi, considérer que la réalisation de la « division primaire » ultérieure à la délivrance du permis de construire s’oppose par principe à l’obtention d’un « modificatif » portant sur le bâtiment à construire ne peut qu’amener à conclure que :

• la réalisation d’une « division primaire » rend non-conforme le projet initialement autorisé, sauf à ce qu’elle intervienne après l’achèvement du projet ; achèvement qui s’oppose en lui-même à la délivrance d’un permis modificatif ;

• et/ou que la « division primaire » doit elle-même faire l’objet d’un « modificatif » destiné à l’entériner et à en apprécier les conséquences.

1.- Il faut toutefois rappeler que par définition une « division primaire » intervient après la délivrance du permis de construire puisqu’à défaut, elle constitue une division préalable en vue de construire relevant donc de la procédure de lotissement.

Mais il faut ainsi surtout rappeler que ce qu’il est convenu d’appeler « division primaire » procède en l’état de l’article R.442-1 a) du Code de l’urbanisme, lequel a pour objet exclusif d’exclure ce type de divisions de la règlementation sur les lotissements.

Certes, cet article établit uniquement que le seul fait qu’une division intervienne après l’obtention du permis de construire ne suffit pas à l’exclure de cette règlementation (CE. 21 août 1996, Ville de Toulouse, req. n°137.834 ; voir toutefois ici) puisque si tel était cas, il n’y aurait pas eu besoin que cet article le prévoit expressément.

En revanche, les divisions foncières intervenant postérieurement à l’achèvement du projet sont par nature exclues de cette règlementation puisque de ce seul fait, elles ne peuvent alors plus être regardées comme réalisées en vue d’un acte de construction ; celui-ci ayant été antérieurement accompli (Comparer : CAA. Marseille, 9 décembre 2004, Sté Riviéral, req. n°00MA02339 & CAA. Marseille, 16 juin 2011, Raymond A…, req. n°09MA00152).

A titre d’exemple, et s’agissant de divisions foncières réalisées seulement après la délivrance du permis de construire mais avant l’achèvement des travaux, le Conseil d’Etat a pu juger que ces divisions échappaient à la procédure de lotissement mais ce, uniquement au titre de l’ancien article R.315-2 d) relatif aux « divisions primaires » dans le dispositif en vigueur avant le 1er octobre 2007 (CE. 18 octobre 1995, SCI Vaugirard, Rec. p.108).

En revanche, le Conseil d’Etat a estimé qu’une division postérieure au permis de construire en cause ne relevait pas de cette règlementation et ce, au seul regard de la définition du lotissement alors posée par l’article R.315-1 (CE. 26 mars 2003, M. et Mme Leclerc, req. n°231.425).

Si la définition du lotissement posée par l’actuel article L.442-1 du Code de l’urbanisme suffit à exclure par nature les divisions postérieures à l’acte de construction, c’est donc bien que la dispense prévue par l’article R.442-1 a) se rapporte nécessairement aux divisions réalisées entre l’obtention du permis de construire et l’achèvement du projet.

Force est donc d’admettre qu’une telle division foncière, correspondant strictement à ce que prévoit le Code de l’urbanisme à l’article R.442-1 a), ne saurait générer une situation non-conforme au droit de l’urbanisme s’opposant par principe à l’obtention d’un « modificatif ».

2.- Mais il est vrai qu’en première analyse, on pourrait considérer que si la réalisation d’une « division primaire » ne constitue pas en elle-même une irrégularité, celle-ci emporte l’obligation de la faire suivre d’un « modificatif » destinée à entériner la réduction de l’unité foncière visée par le formulaire « CERFA » de la demande initiale comme constituant l’assiette du permis de construire primitif. Et l’on sait qu’une jurisprudence de la Cour administrative d’appel de Lyon de 1994 va précisément dans ce sens :

« Considérant que la société "Les Anciens Constructeurs" demande à la cour d'annuler le jugement du 23 juin 1993, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 1990 par lequel le maire de la commune de Thil (Ain) a refusé de lui transférer un permis de construire initialement délivré le 29 septembre 1988 à la SARL Brotteaux Bâtiments ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le terrain d'assiette du permis de construire susvisé, accordé le 29 septembre 1988 à la SARL Brotteaux Bâtiments, comprenait deux parcelles cadastrées A n° 906 et 907, pour une contenance de 2129 m2 ; que la société "Les Anciens Constructeurs" n'a acquis par acte du 8 septembre 1989, qu'une partie de ce terrain, cadastrée A 1662, d'une superficie de 1600 m2 ; qu'ainsi le permis de construire dont la société "Les Anciens Constructeurs" a demandé le 16 mai 1990 le transfert à son profit, n'avait plus le même objet que celui qui avait été initialement accordé à la SARL Brotteaux Bâtiments ; que la circonstance alléguée, que le terrain acquis par la société "Les Anciens Constructeurs" était la seule partie constructible du terrain d'assiette du permis de construire, ne la dispensait pas de déposer une demande de permis de construire modificatif, permettant à l'autorité administrative d'instruire cette demande au regard de la modification qui avait été apportée à la surface dudit terrain ; que dès lors la société "Les Anciens Constructeurs" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 1990, par lequel le maire de la commune de Thil a refusé le transfert du permis de construire du 29 septembre 1988 » (CAA. Lyon, 21 juin 1994, Sté Les Anciens Constructeurs, req. n°93LY01423).

a) Parfaitement fondée à son époque, cette jurisprudence semble toutefois aujourd’hui obsolète. Dans cette affaire, le permis de construire initial avait en effet été obtenu par le propriétaire du terrain et portait donc sur la totalité de l’unité foncière.

A cet égard l’exécution de l’autorisation n’appelait alors aucune division foncière. Il reste qu’ultérieurement ce permis de construire devait être transféré à une tiers, lequel n’avait préalablement acquis qu’une partie de cette terrain et ce, sans autre formalité alors que cette acquisition avait emporté une division foncière, en l’occurrence constitutive d’une réduction de l’assiette du permis d’origine.

Or, quand bien même cette division aurait-elle été réalisée postérieurement au transfert du permis de construire, celle-ci n’aurait pas pu être considérée comme « une division primaire » puisqu’un transfert n’est qu’une rectification du titulaire du permis de construire initial qui ne peut entériner en lui-même aucune autre modification du projet primitif, et notamment de son assiette donc.

Surtout, l’article R.315-2 d) alors applicable visait « les divisions par ventes ou locations effectuées par un propriétaire au profit de personnes qu'il a habilitées à réaliser une opération immobilière sur une partie de sa propriété et qui ont elles-mêmes déjà obtenu une autorisation de lotir ou un permis de construire (…) ». Or, pour sa part, l’article R.442-1 a) actuel vise uniquement « les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d'aménager (…) » et ne fait donc plus aucune référence à la « partie de (la) propriété » à détacher.

Précisément, il résulte de la suppression de cette notion de « partie » du terrain, combinée aux les articles R.441-1 et R.441-9 du Code de l’urbanisme qui ne disposent que les demandes peuvent « ne porter que sur une partie d'une unité foncière » qu’à l’égard des déclarations et des demandes de permis d’aménager, qu’une demande de permis de construire doit porter sur la totalité de l’unité foncière telle qu’elle est alors constituée, y compris si cette demande se rapporte à un projet appelant une « division primaire ».

Or, on ne saurait sérieusement considérer que le Code de l’urbanisme prévoit un mode opératoire, assez proche de l’absurde, imposant au pétitionnaire :

• dans un premier temps, de présenter une demande sur la totalité de l’unité foncière telle qu’elle est constituée avant la réalisation de la division foncière ;

• dans un second temps, de présenter une demande de « modificatif » aux fins d’entériner la réduction d’assiette subséquente à la réalisation de cette division.

b) Au demeurant, une telle analyse serait incompatible tant avec le régime de la « division primaire » qu’avec celui du permis de construire modificatif.

En effet, si contrairement à une idée relativement rependue, rien ne s’oppose à ce que l’assiette foncière d’un permis de construire soit modifiée par le jeu d’un simple « modificatif », il reste que la légalité d’une telle modification s’apprécie, comme pour tout autre aspect du projet, en considération de l’importance de la modification ainsi apportée au projet initial.

Par voie de conséquence, cette modification doit être « mineure » (TA. Rouen, 2 mars 1994, Mentionné aux Tables du Recueil ; CAA. Marseille, 24 novembre 2011, Sté BARKATE, req. n°09MA03035) ; la circonstance que la modification projetée emporte une réduction, et non pas une augmentation du projet initial, n’ayant strictement aucune incidence sur l’appréciation du caractère « mineure » ou « substantiel » de la modification projetée (CE, 6 avr. 1979, SCI Europe Verte, req. n° 8628 ; CE, 7 juin 1985, SA d'HLM "L'Habitat communautaire locatif" : Gaz. Pal. 1986, 2, pan. dr. adm. p. 291).

Il reste, rappelons-le, que l’article R.442-1 a) vise « les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis (…) ». Il est donc parfaitement clair qu’un même terrain peut faire l’objet de plusieurs permis de construire en « divisions primaires », nécessairement au profit de personnes distinctes, le cas échéant de façon simultanée (CE. 18 octobre 1995, SCI Vaugirard, Rec. p.108).

Or, si l’on considère qu’un permis de construire suivie d’une « division primaire » exige un « modificatif en réduction d’assiette », il faudrait dans le cas de divisions primaires multiples que chacun des pétitionnaires acquiert une partie substantielle de l’unité foncière d’origine de sorte que la modification de l’assiette du permis d’origine ne s’en trouve réduite que de façon mineure et puisse ainsi légalement donné lieu à un « modificatif » ; ce qui même dans l’hypothèse limitée à seulement deux permis de construire n’est matériellement pas possible.

Il est donc difficilement concevable qu’un permis de construire appelant une « division primaire » doive ensuite faire l’objet d’un « modificatif » aux fins d’entériner la réduction de l’assiette de l’autorisation d’origine.

B/ Cela étant, et ainsi qu’il a été exposé, une « division primaire » intervient par définition après que son bénéficiaire a obtenu un permis de construire et l’exclusion subséquente de ces divisions de la règlementation sur les lotissements procède du fait qu’il n’y a ainsi plus lieu (hors du cas où le projet consiste en une simple maison individuelle) d’appliquer le régime protecteur du lotissement puisque précisément cet acquéreur a déjà obtenu l’autorisation d’urbanisme devant lui permettre de concrétiser son projet. Or, comme on le sait :

• sur le plan de la légalité, « le permis de construire initialement délivré pour l'édification d'une construction et le permis modificatif ultérieurement accordé pour autoriser des modifications à cette même construction constituent un ensemble dont la légalité doit s'apprécier comme si n'était en cause qu'une seule décision » (CAA. Paris, 30 octobre 2008, M. Gilbert Y., req. n°05PA04511) ;

• pour ce qui concerne la conformité des travaux, le seul projet autorisé est celui résultant de la combinaison du permis primitif et de son modificatif (Cass. crim., 29 juin 2004, Association pour la sauvegarde de la commune de Favières-la-Route, Bull. crim., n°176; CAA. Marseille, 21 janvier 1999, Sté Terre & Pierre, req. n°96MA02171 TA. Versailles, 22 février 1994, SCI Les Ormes, req. n°93-05140).

Ainsi, lorsque le « modificatif » intervient après la réalisation d’une division postérieure à l’obtention du permis primitif, on pourrait donc objecter que l’autorisation unique (résultant de la réunion du permis primitif et de son modificatif) correspondant au seul projet ainsi autorisé intervient après la réalisation de cette division foncière qui, de ce fait, devrait être rétrospectivement regardée comme une division préalable à la formation de cette autorisation, laquelle impliquerait donc en alors l’accomplissement d’une formalité au titre de la règlementation sur les lotissements.

Il reste qu’un « modificatif », d’une façon générale, se borne à autoriser les modifications projetées et ne constitue donc pas une réitération du permis primitif dans lequel il trouve en toute hypothèse sa base légale et que, plus spécifiquement, sa propension à régulariser tout vice affectant l’autorisation primitive, malgré le principe selon lequel la légalité d’une autorisation d’urbanisme s’apprécie à sa date de délivrance, résulte du fait qu’il vient s’intégrer rétroactivement au permis

Ainsi, l’autorisation unique en cause reste le permis d’origine, lequel est simplement modifié. Et partant, même si la « division primaire » intervient avant l’obtention d’un « modificatif », il n’y a pas lieu de faire précéder celui-ci d’une autorisation de lotissement (TA. Toulouse, 4 décembre 2012, Sté Lorelie, req. n°08.04232 & 09.01174).

III.- Certes, une telle analyse présente a priori une difficulté puisqu’elle amène à conclure que les services instructeurs n’auront jamais connaissance de la division foncière en cause ou, plus précisément, ne seront jamais en mesure d’en apprécier les conséquences sur la conformité du projet.

Mais précisément, il faut rappeler qu’un « modificatif » ne s’impose que lorsque le pétitionnaire envisage de modifier un aspect du projet comptant parmi ceux que le permis de construire sanctionne au titre de l’article L.421-6 du Code de l’urbanisme (en ce sens : CE. 5 nov. 1975, Foncière Paris-Languedoc ; Cass. Crim., 13 juin 1989, pourvoi n°88-82.083), lesquels sont d’ailleurs identiques à ceux que les services doivent contrôler lors des opérations de récolement appelées par la déclaration d’achèvement de travaux.

Or, les « divisions primaires » constituent un mode de divisions non pas dispensé d’autorisation de lotissement mais exclut du champ d’application de la règlementation sur lotissements comme d’ailleurs de tout autre forme de contrôle au titre du droit de l’urbanisme.

En outre, la demande de permis de construire appelant d’une telle division non seulement doit être présentée sur la totalité de l’unité foncière mais bien plus celle-ci n’est soumise à aucune règle de forme particulière ; le pétitionnaire n’ayant à produire ni plan de division, ni même le « titre habilitant à construire » qui permettrait aux services instructeurs d’apprécier l’étendue du détachement parcellaire à opérer, « titre » qu’ils n’ont d’ailleurs plus à contrôler sur la forme ou sur le fond. Tant au regard de la règlementation sur les divisions foncières qu’au regard du régime propre aux autorisations de construire, les « divisions primaires » sont donc des divisions foncières non-contrôlées par le droit de l’urbanisme ; telle étant la raison pour laquelle le Code de l’urbanisme n’impose la production d’aucun document destiné à permettre aux services d’en avoir ne serait-ce que connaissance.

N’étant ni contrôlée par le Code de l’urbanisme, ni donc soumise à l’appréciation des services instructeurs, c’est donc bien qu’une telle division ne compte aucunement parmi les aspects du projet que le permis de construire a vocation à sanctionner au titre de l’article L.421-6 précité. C’est précisément la raison pour laquelle à notre sens la réalisation d’une « division primaire » ni n’impose un « modificatif » destiné à réduire l’assiette foncière du permis de construire initial, ni ne s’oppose à l’obtention d’un « modificatif » portant sur le bâtiment lui-même.

Patrick E. DURAND

Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris

Cabinet FRÊCHE & Associés

Le contrôle de ce type de divisions résulte de l’article 82 de la loi du 15 juin 1943 qui avait institué une procédure particulière assujettissant les groupes d'habitations destinées à la vente ou à la location à une procédure équivalente à celle applicable aux lotissement et, plus précisément, à l’obtention d’un arrêté préfectoral ayant pour objet exclusif d’autoriser le projet d'aménagement relatif à cette opération groupée. Et ce n’est qu’une fois cette autorisation d’aménagement délivrée que le constructeur pouvait obtenir le permis de construire se rapportant aux bâtiments à édifier.

Le contrôle de ce type de divisions résulte de l’article 82 de la loi du 15 juin 1943 qui avait institué une procédure particulière assujettissant les groupes d'habitations destinées à la vente ou à la location à une procédure équivalente à celle applicable aux lotissement et, plus précisément, à l’obtention d’un arrêté préfectoral ayant pour objet exclusif d’autoriser le projet d'aménagement relatif à cette opération groupée. Et ce n’est qu’une fois cette autorisation d’aménagement délivrée que le constructeur pouvait obtenir le permis de construire se rapportant aux bâtiments à édifier.

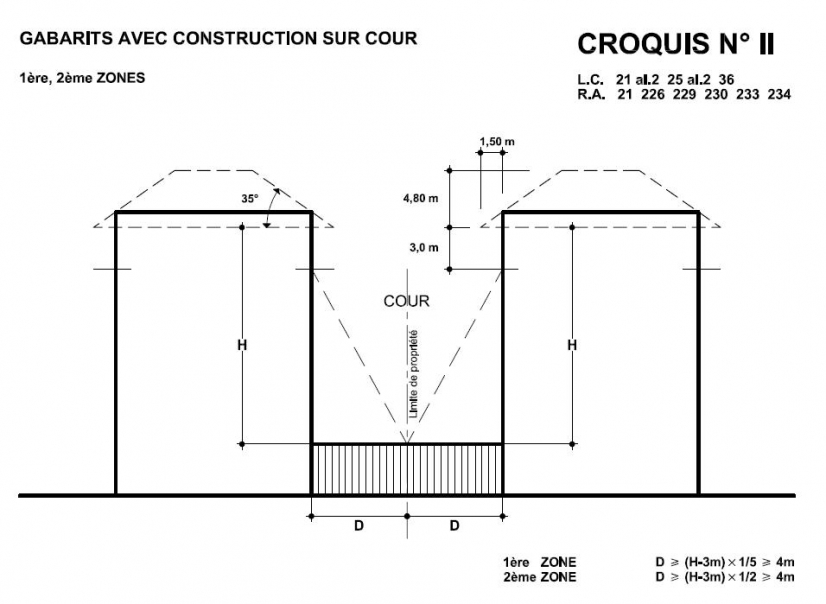

Rappelons ainsi que l’article L.471-1 du Code de l’urbanisme se borne à disposer que « lorsqu'en application des dispositions d'urbanisme la délivrance du permis de construire est subordonnée, en ce qui concerne les distances qui doivent séparer les constructions, à la création, sur un terrain voisin, de servitudes de ne pas bâtir ou de ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant, ces servitudes, dites "de cours communes", peuvent, à défaut d'accord amiable entre les propriétaires intéressés, être imposées par la voie judiciaire dans des conditions définies par décret » ; de même que corrélativement l’article R.431-32 indique que « lorsque l'édification des constructions est subordonnée, pour l'application des dispositions relatives à l'urbanisme, à l'institution sur des terrains voisins d'une servitude dite de cours communes, la demande est accompagnée des contrats ou décisions judiciaires relatifs à l'institution de ces servitudes ».

Rappelons ainsi que l’article L.471-1 du Code de l’urbanisme se borne à disposer que « lorsqu'en application des dispositions d'urbanisme la délivrance du permis de construire est subordonnée, en ce qui concerne les distances qui doivent séparer les constructions, à la création, sur un terrain voisin, de servitudes de ne pas bâtir ou de ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant, ces servitudes, dites "de cours communes", peuvent, à défaut d'accord amiable entre les propriétaires intéressés, être imposées par la voie judiciaire dans des conditions définies par décret » ; de même que corrélativement l’article R.431-32 indique que « lorsque l'édification des constructions est subordonnée, pour l'application des dispositions relatives à l'urbanisme, à l'institution sur des terrains voisins d'une servitude dite de cours communes, la demande est accompagnée des contrats ou décisions judiciaires relatifs à l'institution de ces servitudes ».