Dans quelle mesure l’irrégularité des conditions de constitution des caractéristiques du terrain à construire impacte-elle la construction projetée ?

Des travaux de remblaiement réalisés sans autorisation ne peuvent être pris en compte pour apprécier le niveau du terrain naturel.

CAA. Paris, 29 janvier 2009, M. et Mme Y., req. n°07PA02481

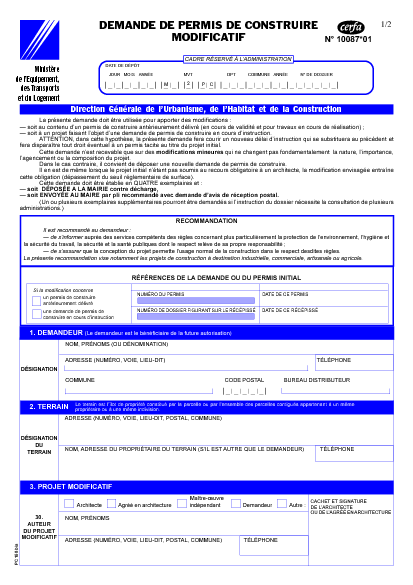

Dans cette affaire, le requérant avait sollicité un permis de construire en vue d’édifier une maison individuelle sur un terrain sis au sein d’une zone référencée comme inondable. Et précisément, cette autorisation devait lui être refusée en raison des risques présentés par une telle construction dans cette zone et, plus spécifiquement, au motif tiré du fait que le pétitionnaire avait remblayé sans autorisation le terrain à construire. Mais précisément, le pétitionnaire devait attaquer ce refus d’autorisation en soutenant, notamment, que c’est au regard de ces travaux de remblaiement que devait être établi le niveau du terrain à construire et, par voie de conséquence, la cote de la construction projetée.

Néanmoins, la Cour administrative d’appel de Paris devait rejeter cet argument et, plus généralement, valider le rejet de la demande de permis de construire :

« Considérant que M. et Mme X font appel du jugement en date du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2005 du maire de Montry opposant un refus à leur demande de permis de construire aux motifs que le projet, situé en zone inondable, était de nature à porter atteinte à la sécurité publique en application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, que le terrain avait fait l'objet d'un remblai non autorisé et que le projet de construction était édifié sur un emplacement classé réservé par le plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations » ; que, par ailleurs, le projet d'intérêt général (PIG) Marne, intégré au plan d'occupation des sols de la commune de Montry approuvé par délibération du conseil municipal du 14 janvier 2000, prévoit que dans les zones B où la hauteur de submersion est supérieure à un mètre lors de la crue de référence « toute construction nouvelle est interdite » ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que le terrain naturel d'assiette de la construction projetée est situé en zone inondable B correspondant à la zone d'expansion des crues dont l'altitude est comprise entre les cotes 45,02 et 45,17 NGF ; qu'ainsi, la hauteur de submersion est supérieure à un mètre par rapport à la crue de référence de 1955 située à 46,36 NGF normal ; que s'il est vrai qu'un remblai a été effectué sur le terrain, ce dernier qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, n'a pas été régulièrement autorisé par le maire de la commune, ne permet pas de transformer les caractéristiques du terrain naturel ; que, d'autre part, aux termes des dispositions de l'article UB 1-2 du plan d'occupation des sols, dans les zones A ou B aux aléas les plus forts toute construction nouvelle ou extension de l'emprise au sol des constructions existantes sont interdites ; que, par suite, le maire de la commune de Montry ne pouvait, sans méconnaître le champ d'application de la loi, légalement se fonder sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour refuser le permis de construire sollicité ;

Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer même d'office ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier sous réserve que les parties aient été à même de présenter des observations sur ce point ; qu'il est constant que le terrain d'assiette de la construction projetée était situé dans une zone B où la hauteur de submersion est supérieure à un mètre dans laquelle toute construction nouvelle est interdite en application des dispositions du plan d'occupation des sols, approuvé par délibération du 14 janvier 2000, qui intègre les prescriptions du PIG Marne ; qu'ainsi, le maire était tenu, pour ce seul motif, de rejeter le permis de construire sollicité ; que, par suite, le moyen des requérants tiré de ce que la commune ne pouvait leur opposer que le projet de construction était édifié sur un emplacement réservé dès lors que ledit emplacement avait fait l'objet d'une procédure de délaissement est inopérant et doit être écarté ».

Il faut donc relever que la Cour administrative d’appel de Paris a souligné que les travaux de remblaiement allégués avaient été réalisés sans autorisation. Il reste que quand bien même ces travaux auraient-ils été autorisés, cette circonstance n’aurait a priori eu aucune incidence dès lors que les prescriptions d’urbanisme opposables au projet en cause faisaient référence au niveau du terrain naturel.

En effet, par principe et sauf précision contraire, « le sol naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet du permis » (CE. 26 février 1992, M. Lemée, Rec. p.1377. Pour exemple : CAA. Bordeaux, 27 novembre 2007, M. Michel Y., req. n°05BX01143). Or, cette règle est d’application stricte puisqu’elle implique de faire abstraction des travaux d’exhaussement ou d’affouillement réalisé préalablement dès lors qu’ils sont sans rapport avec le projet objet de la demande de permis de construire. C’est ainsi qu’à titre d’exemple, le Conseil d’Etat a jugé que :

« Considérant qu'aux termes de l'article NB 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat, "la hauteur des constructions, mesurée en tout point des façades, du sol existant jusqu'au niveau de l'égout du toit, ne pourra excéder 7 mètres" ; que, pour l'application de ces dispositions, il convient de mesurer la hauteur des constructions projetées à partir du niveau du sol existant avant tous travaux d'exhaussement ou d'excavation effectués en vue de la réalisation du projet faisant l'objet d'une demande de permis de construire ;

Considérant que, pour déterminer le niveau du sol à partir duquel la hauteur des constructions devait être mesurée, la cour a estimé qu'il convenait de faire abstraction d'un remaniement du sol naturel effectué "à une date trop récente pour le faire regarder comme incorporé à celui-ci à la date du dépôt de la demande de permis de construire" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le remaniement en cause résultait de travaux effectués en vue de la réalisation du projet litigieux, la cour a commis une erreur de droit ; que la SCI VISTA AMENA est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le niveau du sol indiqué sur les plans de coupe joints à la demande de permis de construire ne correspondait pas au niveau existant à la date du dépôt de cette demande mais était sensiblement plus élevé ; que si la société déclare avoir entendu reconstituer le sol naturel tel qu'il existait avant la réalisation, par un ancien propriétaire du terrain, de travaux liés à l'aménagement d'une piste, ce niveau antérieur du sol ne pouvait être pris en considération pour l'application des règles de hauteur prévues par le plan d'occupation des sols, lesquelles ont été en l'espèce méconnues » (CE. 27 octobre 2000, SCI Vista Amena, req. n°195.651).

Dans cette affaire, la haute Cour a donc, en substance, « privilégié le sol existant à la date de la demande du permis sans tenir compte des travaux réalisés trois ans auparavant et sans lien avec le projet de construction » (J-C. Bonichot, BJDU, n°5/000, pp. 343-344). De même, le Conseil d’Etat a plus récemment jugé que :

« Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire ; qu'aux termes de l'article UF10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Nice : La hauteur des constructions est mesurée jusqu'à l'égout des toits ou de la terrasse de couverture à partir du terrain naturel (...). Cette hauteur ne doit pas excéder 7 mètres ; que, pour l'application de ces dispositions, il convient de mesurer la hauteur des constructions projetées à partir du niveau du sol existant avant tous travaux d'exhaussement ou d'excavation exécutés en vue de la réalisation du projet faisant l'objet d'une demande de permis de construire et que le dossier de la demande doit contenir les éléments utiles à cette exacte mesure ;

Considérant que, pour déterminer le niveau du sol à partir duquel la hauteur de la construction projetée par M. et Mme X devait être mesurée, la cour administrative d'appel de Marseille a estimé qu'il convenait de faire abstraction d'importants mouvements de remblai (...) réalisés trop peu de temps avant le dépôt de la demande de permis de construire pour pouvoir être regardés comme constituant le terrain naturel au sens des dispositions de l'article R. 421-1 précité ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les travaux de remblaiement en cause avaient été exécutés en vue de la réalisation du projet litigieux, la cour a commis une erreur de droit ; que M. et Mme X sont fondés à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le niveau du sol indiqué sur les plans de coupe joints à la demande de permis de construire ne correspondait pas au niveau naturel existant à la date du dépôt de cette demande mais était sensiblement plus élevé ; que cette surélévation résultait d'importants travaux de remblaiement réalisés avant la demande de permis de construire ; que cette surélévation, dont la hauteur ne varie que très faiblement, ne saurait avoir eu pour objet de corriger une pente excessive ni d'aplanir un terrain par trop irrégulier ; que M. et Mme X, qui se contentent d'affirmer qu'il n'est pas établi que ces travaux ont été réalisés par eux, ne soutiennent pas que ces travaux auraient été réalisés avant qu'ils acquièrent le terrain et n'énoncent aucun autre motif vraisemblable qui aurait pu conduire aux travaux dont il s'agit ; qu'il suit de là que ces travaux doivent être regardés comme ayant eu pour objet de permettre de construire à une hauteur supérieure à la hauteur maximale normalement autorisée ; qu'en mentionnant uniquement sur les plans de coupe le niveau ainsi surélevé sans assortir cette mention d'aucune explication, M. et Mme X se sont livrés à une manoeuvre de nature à fausser l'appréciation de l'administration ; qu'ainsi, alors même que le plan de lotissement dont M. et Mme X soutiennent qu'il était joint à leur demande faisait apparaître un niveau de sol différent, le permis a été obtenu par fraude et pouvait légalement être retiré même après l'expiration du délai de recours contentieux » (CE. 9 juin 2004, M. Ribas, req. n°248.042).

Dès lors qu’ils étaient manifestement liés au projet de construction objet de la demande présentée ultérieurement, les travaux de remblaiement allégués n’auraient donc pu être pris en compte pour apprécier le niveau du terrain à construire même s’ils avaient été autorisés.

Mais en l’espèce, les travaux de remblaiement en cause n’avaient donc pas été autorisés. Pour autant, la Cour administrative d’appel de Paris n’en a pas tiré toutes les conséquences qui nous semblaient s’imposer.

Il est vrai que des travaux de remblaiement ne tendent pas, pris isolément, à l’édification d’une construction et n’impliquent donc pas l’obtention d’un permis de construire mais exigeaient, tout au plus, à l’époque des faits une autorisation « ITD » lorsqu’ils étaient projetés dans un des secteurs visés par l’ancien ’article R.442-1 du Code de l’urbanisme et répondaient aux conditions posées par son ancien article R.442-2, c’est-à-dire aient une profondeur de plus de deux mètres et une superficie de plus de 100 mètres carrés.

Il reste que, comme on le sait, l’article L.421-6 du Code de l’urbanisme, d’une façon générale, implique que la demande de permis de construire portent sur l’ensemble des travaux et éléments indissociables du projet, y compris sur ceux qui pris isolément ne relèveraient pas du champ d’application de cette autorisation et que, plus particulièrement, l’ancien article R.421-2-4° comme le nouvel article R.431-10 prescrivent que le dossier de demande comporte des vues de coupe figurant le niveau du terrain avant et après travaux ; ce qui impose, notamment, que ces plans figurent un éventuel remblaiement du terrain (CE. 6 avril 1990, Association du diocésaine de Saint-Anne, req. n°94.152) ou, à tout le moins, les induisent (CE. 18 janvier 1980, Boussard, req. n° 12651).

Or, ainsi qu’il a été précédemment exposé, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de juger que lorsque des travaux d’exhaussement apparaissant indissociables d’un projet de construction ont été réalisés peu de temps avant le dépôt de la demande de permis de construire, il ne peut être tenu compte de la modification subséquente du niveau terrain à construire pour apprécier la hauteur de la construction projetée, laquelle doit être établie en considération du niveau du sol dans son état antérieur audits travaux (CE. 27 octobre 2000, SCI Vista Amena, req. n°195.651).

C’est donc bien que lorsqu’ils sont nécessaires au projet de construction en cause, les travaux d’exhaussement - ou d’affouillement d’ailleurs – doivent, quelle que soient leur importance, être intégrés à la demande de permis de construire (d’ailleurs, lorsque ces travaux sont soumis à permis d’aménager ou à décision de non-opposition à déclaration d’aménagement, le permis de construire dispensera, en application des articles R.421-19 et R.421-23 d’obtenir ces autorisations à cet effet ; sur ce point, voir ici).

On peut donc raisonnablement considérer que lorsque tel n’est pas le cas, les travaux d’exhaussement ou d’affouillement précédemment réalisés sont donc illégaux et, par voie de conséquence, que la construction prenant appui sur le terrain ainsi constitué ne peut être autorisée sans qu’aient été précédemment ou soient concomitamment régularisés ces derniers. Et d’ailleurs, la Cour administrative d’appel de Nantes a jugé que :

« Considérant que le moyen invoqué par la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche à l'appui de ses conclusions dirigées contre ledit jugement et tiré, par la voie d'une substitution de motif, de ce que le caractère indissociable des travaux d'exhaussement du terrain antérieurement réalisés sans autorisation et du projet de construction de la serre objet de la demande de permis de construire, nécessitait que l'EARL Collet présentât une demande portant, non seulement sur la construction de la serre, mais aussi, sur la régularisation de l'exhaussement litigieux, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement ; qu'il y a lieu, dès lors, dans les circonstances de l'affaire, par application des dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du 9 février 2006 du Tribunal administratif de Rennes » (CAA. Nantes, 19 décembre 2006, Cne de Noyal-Châtillon-sur-Sèche, req. n°06NT00567).

Mais force est donc de constater que tel n’est pas le motif que la Cour administrative d’appel de Pairs a substitué à ceux du Maire pour valider le refus d’autorisation contesté.

Patrick E. DURAND

Docteur en droit – Avocat à la Cour

Cabinet FRÊCHE & Associés