Sur l’annulation partielle d’un permis de construire en tant qu’il vaut autorisation de division

La méconnaissance des prescriptions de l’article 5 d’un règlement local d’urbanisme résultant de la surface des terrains issus d’un permis de construire délivré au titre de l’article R.421-7-1 du Code de l’urbanisme affecte d’illégalité cette autorisation dans son ensemble et ne peut donc emporter son annulation partielle sur le fondement de l’article L.600-5 du Code de l’urbanisme.

CAA. Bordeaux, 17 mars 2009, Sté Bouygues Immobilier, req. n°07BX02438

Voici un arrêt intéressant non seulement en ce qu’il illustre le champ d’application – décidément limité de l’article L.600-5 du Code de l’urbanisme – mais surtout parce qu’il permet d’appréhender la nature du permis de construire valant division aujourd’hui régi par l’article R.431-24 du Code de l’urbanisme.

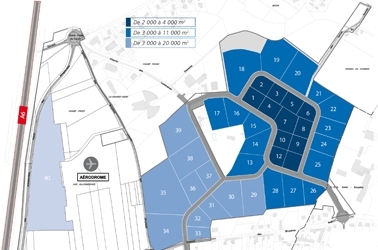

Dans cette affaire, la société requérante avait obtenu un permis de construire portant sur l’édification de 35 maisons individuelles, lequel devait être contesté sur le fondement de l’article 5 du règlement de POS applicable disposant que « « pour être constructible, un terrain doit avoir une surface minimale de 500 m². En cas de lotissements ou de groupes d'habitations, certaines parcelles issues de l'opération peuvent avoir une superficie minimale de 300 m², sans que la moyenne de celles-ci ne soit inférieure au seuil fixé précédemment ». Et précisément, ce moyen devait être retenu par le Tribunal administratif de Pau puis par la Cour administrative d’appel

« Considérant que l'opération projetée par la SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER doit, eu égard à sa conception, ainsi qu'au contenu du dossier, notamment l'engagement du demandeur, pris au titre d'un « permis de construire valant division », et faisant référence à l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme, être regardée, non comme un lotissement, mais comme une division de terrain en propriété ou en jouissance ; que, dans ces conditions, le permis en cause vaut autorisation de division parcellaire en application des dispositions de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que les constructions projetées seront vendues sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement ne rend pas par elle-même inapplicables les dispositions de l'article III NA 5, qui imposent qu'un terrain susceptible d'accueillir trente cinq constructions ait une superficie minimale de 17 500 m² (35x500 m²) ; que la surface du terrain à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article III NA 5 précité ne peut être en l'espèce que, soit la superficie de 17 447 m² indiquée par le pétitionnaire dans la demande de permis de construire du 13 août 2004, soit la superficie de 17 367 m² mentionnée dans l'attestation notariale du 28 septembre 2004, inférieures au minimum de 17 500 m² susmentionné ; qu'ainsi, compte tenu de la superficie du terrain à prendre en considération ci-dessus déterminée, et dès lors qu'il est constant que le projet prévoit effectivement une division en propriété, les dispositions de l'article III NA 5 précité du règlement du plan d'occupation des sols ont été méconnues ; que, par suite, le permis de construire délivré le 22 décembre 2004 est entaché d'illégalité ».

Cette solution apparait difficilement contestable en l’état. En effet, quand bien pourrait-il être considéré qu’il y a lieu e faire application du principe fixé par l’article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme – en ce qu’il dispose que « dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet » – a un permis de construire délivré avant l’entrée en vigueur (le 1er octobre 2007) de ce dispositif dans la mesure où celui-ci n’a pas trait à la détermination des règles applicables mais à leur modalité d’application, il reste qu’en toute hypothèse, l’article précité précise que la règle qu’il pose vaut « sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ».

Or, en l’espèce, l’article 5 du règlement de POS applicable précisait expressément que « en cas de lotissements ou de groupes d'habitations, certaines parcelles issues de l'opération peuvent avoir une superficie minimale de 300 m², sans que la moyenne de celles-ci ne soit inférieure au seuil fixé précédemment ».

Partant, il y avait donc lieu de faire application des solutions précédemment dégagées par la jurisprudence administrative et, notamment, par la jurisprudence dite « Ville de Sceaux » et, en d’autres termes, de faire application des prescriptions de l’article 5 susvisé non pas à l’échelle de l’ensemble du terrain à construire mais à l’échelon de chacune des trente-cinq parcelles à créer en exécution du permis de construire contesté – et, compte tenu des spécificité de cet article, en considération de la superficie moyenne de ces trente-cinq parcelle comme l’a d’ailleurs clairement jugé la Cour en précisant « qu'il résulte de ces dispositions que cette règle de surface minimale ne doit pas être appréciée parcelle par parcelle mais par rapport à la surface moyenne des parcelles obtenue en divisant celle du terrain d'assiette par le nombre de lots nouvellement créés » – pour ainsi constater la méconnaissance des prescriptions de cet article par cette autorisation ; étant précisé que dans la mesure où les dispositions de cet article se bornaient à viser, d’une part, les opérations induisant une division (« en cas de lotissements ou de groupes d'habitations ») et, d’autres part, les « parcelles issues de l'opération », il n’y avait pas lieu de rechercher si les divisions induites par l’opération en cause étaient en propriété ou en jouissance.

Il reste qu’à titre subsidiaire, la société requérante avait sollicité que le permis de construire ne soit que partiellement annulé en application de l’article L.600-5 du Code de l’urbanisme. Mais cette demande devait également être rejetée par la Cour au motif suivant :

« Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, dont la requérante demande la mise en œuvre : « lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive » ; que le motif d'illégalité du permis de construire délivré retenu ci-dessus, qui met en cause la division parcellaire du terrain d'assiette des constructions, affecte la totalité du permis et ne permet donc pas au juge de prononcer l'annulation partielle du permis litigieux ».

A ce stade, il faut s’interroger sur le point de savoir en quoi aurait pu consister l’annulation partielle sollicitée au regard du motif d’annulation retenu. Selon nous, trois principales pistes pouvaient être envisagées.

Tout d’abord, on peut considérer qu’il peut être fait grief au permis de construire contesté d’avoir porter sur un terrain d’une superficie insuffisante pour accueillir l’opération telle qu’elle était projetée.

Or, quand bien même ce vice aurait-il pu être régularisé par un « modificatif » consistant à adjoindre au terrain des opérations une bande de terrain voisine destiné à augmenter la superficie d’un des « lots » à créer et ce faisant, à augmenter la superficie moyenne de chacun des trente-cinq « lots » projetés, il ne demeure pas moins que l’insuffisante superficie du terrain d’assiette d’une opération ne peut être raisonnablement considérée comme n’affectant qu’une « partie du projet » au sens de l’article L.600-5 du Code de l’urbanisme puisqu’il ne peut y avoir d’opération de construction sans terrain.

Dès lors que l’irrégularité du terrain d’assiette d’une opération concerne l’ensemble de celui-ci et de façon indissociable, force est donc de considérer qu’elle affecte d’illégalité l’ensemble de l’opération projetée sur ce terrain.

Inversement, au regard de la contenance du terrain d’assiette de l’opération projetée, on peut ensuite considérer que c’est la création d’un trente-cinquième « lot » et d’une trente-cinquième construction qui a affecté d’illégalité le permis de construire contesté et, partant, que la Cour administrative d’appel n’aurait donc pu annuler cette autorisation qu’en tant qu’elle prévoyait ce trente-cinquième « lot » et cette trente-cinquième construction.

Il reste que ce faisant la Cour aurait ipso facto réduit la superficie du terrain d’assiette du permis de construire dont, par voie de conséquence, les trente-quatre « lots » et constructions validés n’auraient toujours pas respectés les prescriptions de l’article 5 du règlement de POS applicable.

Enfin, au regard de la contenance du terrain d’assiette de l’opération et de la consistance de cette dernière, on peut plus généralement reprocher au permis de construire contesté d’avoir valu autorisation de division au titre de l’article R.421-7-1 du Code de l’urbanisme pour ainsi conclure à ce que la Cour aurait pu annuler ce permis qu’en ce qu’il valait également autorisation de division pour, en d’autres termes, le valider en tant que permis « simple ».

Il faut, toutefois, relever que pour conclure à ce que l’autorisation en cause relevait du champ d’application de l’article R.421-7-1 du Code de l’urbanisme, la Cour s’est fondée sur la « conception » de l’opération en cause.

Il n’est en effet pas inutile de rappeler que le seul fait qu’un dossier de demande de permis de construire comporte ou non les pièces requises par l’article précité ne suffit pas à établir que le permis de construire sollicité est ou non un permis de construire valant division. En effet, le juge administratif apprécie l’applicabilité de l’article précité non pas en considération des pièces produites par le pétitionnaire mais au regard des caractéristiques de l’ensemble immobilier projeté objet de la demande de permis de construire, dont il peut déduire que sa réalisation, sa commercialisation et/ou sa gestion impliquera nécessairement des divisions foncières (CE. 8 février 1999, Cne de La Clusaz, req. n°171.94 ; CAA. Lyon, 10 juin 1997, Sté MGM, req. n°96LY00389 ;CE. 27 avril 1994, M. Vuillerme, req. n°139.238).

Par voie de conséquence, une telle annulation partielle n’aurait eu aucun sens puisqu’elle aurait impliqué de transformer en un permis de construire simple une autorisation portant sur une opération qui au regard de sa conception relevait nécessairement du champ d’application de l’article R.421-7-1 du Code de l’urbanisme. En substance, une telle annulation partielle aurait donc eu pour effet de substituer à la méconnaissance de l’article 5 du règlement de POS applicable une violation de l’article R.421-7-1.

Et pour conclure, on relèvera qu’en outre et à transposer au « modificatif » prévu par l’article L.600-5 du Code de l’urbanisme les règles générales applicables en la matière (notamment : CE. 22 novembre 2002, François-Poncet, req. n° 204.224), on voit mal comment le pétitionnaire aurait pu ensuite régulariser son projet – et donc transformer son permis devenu simple en un permis de construire valant division – par un simple « modificatif ».

Patrick E. DURAND

Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris

Cabinet FRÊCHE & Associés