Permis d’aménager valant autorisation de construire : premiers éléments de réponse sur la mise en œuvre de la procédure prévue par l’article L.441-2 du Code de l’urbanisme

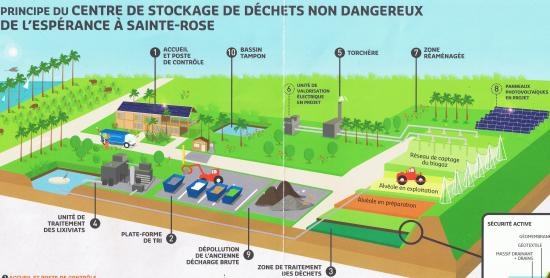

Le bâtiment administratif et les installations techniques d’un centre de stockage de déchets sont accessoires aux alvéoles de stockage dont la réalisation relève pour sa part du permis d’aménager. Par voie de conséquence, l’ensemble peut donner lieu à un permis d’aménager au titre de l’article L.441-2 du Code de l’urbanisme.

TA. Orléans, 18 décembre 2009, Cne de Bucy-Saint-Liphard & Cne de Huisseau-sur-Mauves, req. n°09-01896

S’il appelle peu de commentaires, voici un arrêt intéressant en ce qu’il constitue, à notre connaissance, l’une des premières applications de l’article L.441-2 du Code de l’urbanisme, lequel introduit l’une des deux formes de « fusion » d’autorisations prévues par le dispositif entrée en vigueur le 1er octobre 2007.

Aux termes des articles L.441-1 et L.451-1 du code de l’urbanisme que le permis de construire et le permis d’aménager pourront, si le pétitionnaire le souhaite, valoir permis de démolir ou, plus précisément, autorisation de démolition.

Antérieurement, en effet, lorsqu’une opération de construction impliquait également des travaux de démolition assujettis à permis de démolir, l’opérateur devait tout à la fois solliciter un permis de construire et un permis de démolir et ce, de façon concomitante puisqu’aux termes de l’ancien article R.421-3-4 du code de l’urbanisme le dossier de demande de permis de construire devait justifier d’une demande de permis de démolir, à défaut de quoi le permis de construire éventuellement obtenu était illégal et encourrait l’annulation, y compris si une demande de permis de démolir avait effectivement été présentée mais sauf à ce que cette autorisation ait été obtenue avant la délivrance du permis de construire.

Les articles L.441-1 et L.451-1 du Code de l’urbanisme offrent ainsi la possibilité – il ne s’agit pas d’une obligation – de prévoir que le permis de construire ou le permis d’aménager vaudra permis de démolir.

Pour ce faire, il incombe au pétitionnaire de le préciser dans sa demande et de faire apparaître dans le dossier s’y rapportant qu’elle porte à la fois sur des travaux de construction ou d’aménagement ainsi que sur des travaux de démolition. Mais à défaut d’user de cette faculté, le pétitionnaire devra encore justifier du dépôt d’une demande de permis de démolir (C.urb, art. R.431-21, nouv.).

Et plus de deux ans après son entrée en vigueur, force est de constater que cette procédure connait un joli succès puisqu’aujourd’hui il est rare que le pétitionnaire du permis de construire sollicite distinctement un permis de démolir.

Il faut dire que cette procédure n’a quasiment que des avantages. En effet, l’usage de cette faculté ne semble pas devoir avoir pour conséquence de globaliser le risque de contentieux puisque dans l’hypothèse où le permis de construire ou d’aménager valant également autorisation de démolir serait illégal du fait d’une irrégularité relative à l’opération de démolition, le juge administratif pourra a priori se borner à prononcer l’annulation partielle du permis attaqué en ce qu’il vaut autorisation de démolition.

S’il est vrai que les travaux de construction ou d’aménagement et les travaux de démolition sont ainsi regroupés au sein d’une même autorisation et qu’ils présentent un caractère indissociable puisque le plus souvent les travaux de construction ou d’aménagement ne pourront pas être opérés tant que n’auront pas été accomplis les travaux de démolition, il reste qu’une autorisation unique recouvrant en réalité plusieurs d’autorisations est à cet égard divisible et qu’antérieurement, l’illégalité et l’annulation éventuelles d’un permis de démolir n’avaient aucune incidence sur la régularité et le sort contentieux du permis de construire alors même qu’en considération de leur éventuelle indissociabilité, les travaux de démolition pouvaient reporter le délai de validité du permis de construire.

On voit donc mal pourquoi l’irrégularité de l’opération de démolition devrait affecter d’illégalité l’ensemble du permis de construire ou d’aménager faisant application de la faculté offerte par les nouveaux articles L.441-1 et L.451-1 du code de l’urbanisme.

En outre, le champ d’application de cette procédure est aussi clair que simple : dès lors que l’exécution des travaux ou aménagements projetés implique au préalable une opération de démolition exigeant un permis de démolir, le permis de construire et le permis d’aménager peuvent alors valoir autorisation de démolition.

Or, force est d’admettre que tel n’est pas le cas de la procédure prévue par l’article L.441-2 du code de l’urbanisme dont il résulte que « lorsque les travaux d'aménagement impliquent, de façon accessoire, la réalisation par l'aménageur de constructions et d'installations diverses sur le terrain aménagé, la demande de permis d'aménager peut porter à la fois sur l'aménagement du terrain et sur le projet de construction ».

La mise en œuvre de cette procédure implique dont que le projet de construction requiert un caractère accessoire par rapport au projet d’aménagement ; toute la difficulté étant de définir comment ce caractère accessoire doit être apprécié.

C’est à cette question que le jugement commenté ce jour apporte quelques éléments de réponse.

Dans cette affaire, le pétitionnaire avait sollicité et obtenu un permis d’aménager portant sur un centre de stockage de déchets, lequel impliquait

- d’une part, la réalisation de seize alvéoles de stockage, impliquant des affouillements et des exhaussements d’une superficie de 121.150 mètres carrés, d’une profondeur de 5,50 mètres et d’une hauteur de 24,40 mètres ;

- d’autre part, un bâtiment administratif, une dalle, une bascule et une torchère représentant une SHOB de 308 mètres carrés.

Ce permis d’aménager devait toutefois être contesté ; les communes requérantes soutenant notamment que le projet aurait du donner lieu dans son ensemble à un permis de construire comme le permettait l’article R.421-19 k) du Code de l’urbanisme dont on rappellera qu’il soumet à permis d’aménager « à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares ». Mais ce moyen devait donc être rejeté par le Tribunal administratif d’Orléans au motif suivant :

Ce permis d’aménager devait toutefois être contesté ; les communes requérantes soutenant notamment que le projet aurait du donner lieu dans son ensemble à un permis de construire comme le permettait l’article R.421-19 k) du Code de l’urbanisme dont on rappellera qu’il soumet à permis d’aménager « à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares ». Mais ce moyen devait donc être rejeté par le Tribunal administratif d’Orléans au motif suivant :

« Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-19 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : (…) k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares » qu'aux termes de l'article L.441-2 du même code : « Lorsque les travaux d'aménagement impliquent, de façon accessoire, la réalisation par l'aménageur de constructions et d'installations diverses sur le terrain aménagé, la demande de permis d'aménager peut porter à la fois sur l'aménagement du terrain et sur le projet de construction. Dans ce cas, la demande de permis d'aménager ne peut être instruite que si le demandeur a fait appel à un architecte lorsque le projet de construction n'entre pas dans le champ des dérogations prévues par l'article L.431-¬3 » ;

Considérant que les communes requérantes soutiennent, d'une part, que les travaux d'affouillements et d'exhaussements pour lesquels le permis d'aménager a été sollicité par la société Setrad relèvent d'un permis de construire, ces travaux étant nécessaires à l'implantation du centre de stockage de déchets ultimes, d'autre part, que le projet de construction du bâtiment administratif de la torchère, du dallage en béton et de la bascule, accessoires au bâtiment, ne relèvent pas d'un permis d'aménager mais d'un permis de construire que, toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que les travaux d'affouillements et d'exhaussements nécessaires à la réalisation notamment des seize alvéoles de stockage des déchets d'une superficie chacune de 5 000 m2 et de la digue périphérique de la zone de stockage des déchets, dont au demeurant la profondeur, la hauteur et la superficie de 121 150 m2 excèdent les limites fixées par les dispositions de l'article R.421-19 du code de l'urbanisme précité, constituent des travaux qui sont nécessaires au fonctionnement même d'un centre de stockage de déchets; que ces travaux de terrassement ne peuvent dès lors être regardés comme des travaux accessoires à la construction du bâtiment administratif et relèvent d'un permis d'aménager que, d'autre part, la construction du bâtiment administratif, ne présentant qu'une surface hors œuvre nette de 110 m², de la torchère prévue pour l'élimination des biogaz et de la bascule constituent des travaux accessoires aux travaux de terrassement précités et pouvaient dès lors être également autorisés, en application des dispositions de l'article L.441-2 du code de l'urbanisme, par le permis d'aménager contesté ; que, par suite, le moyen doit être écarté ».

Pour déterminer, le caractère accessoire du projet de construction par rapport au projet d’aménagement, deux critères doivent ou tout le moins peuvent être mis en œuvre.

D’une part et s’en réelle surprise, un critère matériel impliquant d’établir l’importance des composantes du projet relevant du champ d’application du permis de construire.

Sur ce point, on peut cependant relever qu’il ne s’agit pas d’apprécier l’importance intrinsèque de ces composantes mais leur importance relative au regard de celle des composantes du projet soumises à permis d’aménager.

D’autre part, et cela est plus original bien que les autorisations d’urbanisme aient depuis peu vocation à s’intéresser à la fonction des équipements à réaliser, un critère fonctionnel, donc, impliquant en substance de rechercher l’élément essentiel du projet ; si celui-ci relève du permis d’aménager, les composantes du projet relevant du permis de construire revêtirons donc un caractère accessoire et le projet pourrait donc relever de la procédure prévue par l’article L.441-2 du Code de l’urbanisme.

Mais finalement ce qui nous parait le plus intéressant dans le jugement commenté tient aux interrogations qu’il génère sur le caractère obligatoire ou facultatif de cette procédure et, surtout, sur son articulation avec l’article R.421-19 k) du Code de l’urbanisme, d’ailleurs visé par ce jugement.

Rappelons en effet que l’article L.441-2 du Code de l’urbanisme précise que « lorsque les travaux d'aménagement impliquent, de façon accessoire, la réalisation par l'aménageur de constructions et d'installations diverses sur le terrain aménagé, la demande de permis d'aménager peut porter à la fois sur l'aménagement du terrain et sur le projet de construction ». A priori, il s’agit donc d’une simple faculté.

Mais pour sa part, l’article soumet à permis d’aménager « les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares » mais ce, « à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire » : dans ce cas l’ensemble doit relever du permis de construire (sur le régime antérieur, voir ici & là).

Il reste qu’un projet de construction peut par ailleurs inclure des travaux d’affouillement et/d’exhaussement sans qu’à proprement parler, ces derniers ne « soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire » mais sans pour autant qu’ils soient l’élément essentiel du projet, rendant ainsi accessoires les composantes relevant du champ d’application du permis de construire.

Dans ce cas, et à faire une lecture stricte des deux articles précités, ce projet impliquerait donc l’obtention de deux autorisations distinctes : un permis de construire pour les constructions et un permis d’aménager pour les travaux d’affouillements et d’exhaussement.

Or, ces deux composantes du projet peuvent néanmoins présenter un rapport d’interdépendance fonctionnelle les rendant indissociables l’une de l’autre ; ce seul lien fonctionnel suffisant à rendre applicable le principe selon lequel une opération formant un tout unique doit relever d’une seule et même autorisation.

Tel était d’ailleurs le cas dans cette affaire puisque si les alvéoles de stockage constituent le propre d’un centre de stockage, il reste qu’en l’espèce du moins son fonctionnement impliquait également la construction du bâtiment administratif, de la dalle, de la bascule et de la torchère qui, pour leur part, auraient n’avaient aucune raison d’être sans ses alvéoles. Dans cette mesure, ces alvéoles impliquant la réalisation de travaux d’affouillement et d’exhaussement étaient donc nécessaires à un projet de construction impliquant, à tout le moins isolément, un permis de construire ; étant précisé qu’à notre sens, par les termes « nécessaires à l'exécution d'un permis de construire », il faut en effet comprendre « nécessaires au projet » dès lors que d’une façon générale le Code de l’urbanisme ne s’intéresse pas aux modalités d’exécution des autorisations qu’il vise.

De ce fait, il nous semble donc pas que le permis d’aménager prévu par l’article L.441-2 du Code de l’urbanisme et le permis de construire visé par l’article R.421-19 k) soient deux procédures exclusives l’une de l’autre. Et par voie de conséquence, le fait qu’un projet puisse donner lieu à un permis d’aménager au titre de l’article L.441-2 ne s’oppose pas nécessaire à ce que le pétitionnaire obtienne un permis de construire incluant les travaux visés par l’article R.421-19 k).

Et d’ailleurs, force est de préciser que dans cette affaire le pétitionnaire avait également obtenu, pour le même projet, un permis de construire dont le recours dirigé à son encontre devait être rejeté au motif que « la seule circonstance que le permis d’aménager, délivré à la même date que le permis de construire attaqué, ait également autorisé, par la mise en application régulière des dispositions de l’article L.441-2 du Code de l’urbanisme, le bâtiment et la torchère, n’est pas de nature à entacher d’illégalité le permis de construire attaqué » (TA. Orléans, 18 décembre 2009, Cne de Bucy-Saint-Liphard & Cne de Huisseau-sur-Mauves, req. n°09-01896).

Dans cette affaire, un lotissement de deux « lots à construire » avait été autorisé le 12 septembre 2003. Puis, le 28 mai 2004, un premier permis de construire fut délivré sur le lot n°1 et le 5 novembre 2004 un second portant sur le lot n°2 fut obtenu par une société distincte de celle titulaire du premier. Mais ces deux permis de construire devaient faire l’objet de recours en annulation notamment fondés sur la méconnaissance de l’article L.146-4 du Code de l’urbanisme ; l’association requérante soutenant que, pris globalement, ces deux permis de construire emportaient une extension ne revêtant pas un caractère limité comme l’impose cet article dont on rappellera qu’il dispose que « l'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ».

Dans cette affaire, un lotissement de deux « lots à construire » avait été autorisé le 12 septembre 2003. Puis, le 28 mai 2004, un premier permis de construire fut délivré sur le lot n°1 et le 5 novembre 2004 un second portant sur le lot n°2 fut obtenu par une société distincte de celle titulaire du premier. Mais ces deux permis de construire devaient faire l’objet de recours en annulation notamment fondés sur la méconnaissance de l’article L.146-4 du Code de l’urbanisme ; l’association requérante soutenant que, pris globalement, ces deux permis de construire emportaient une extension ne revêtant pas un caractère limité comme l’impose cet article dont on rappellera qu’il dispose que « l'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ».