L’opération portant sur la division d’un terrain en trois lots mais dont l’un accueille un bâtiment illégalement édifié constitue-t-elle un lotissement au sens d’un POS approuvé sous l’empire de l’ancien article R.315-1 du Code de l’urbanisme ?

Un lot supportant une construction illégale constitue néanmoins un terrain déjà bâti au sens de l’article R.442-2 a) du Code de l’urbanisme et n’a donc pas à être décompté pour déterminer si le lotissement projeté est ou non soumis à permis d’aménager. En outre, l’interdiction des lotissements résultant d’un règlement d’urbanisme approuvé sous l’empire de l’ancien article R.315-1 du Code de l’urbanisme ne sont pas opposable à une déclaration de division ne portant pas sur un lotissement au sens de cet article.

TA. Marseille, 12 janvier 2001, Raffini & autres, req. n°12 janvier 2011 (ici)

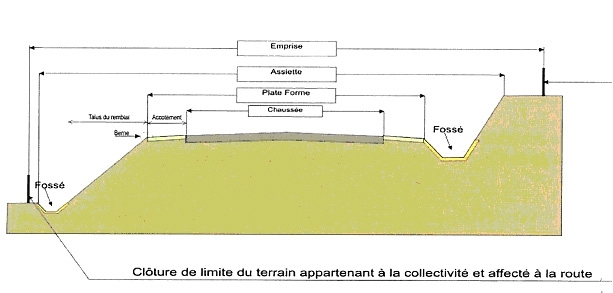

Dans cette affaire le requérant envisageait la création d’un lotissement ayant pour objet la création de deux lots à bâtir desservis par une voie commune à aménager ; projet ayant pour effet d’isoler un troisième lot, lequel était déjà bâti. C’est dans cette mesure qu’il ne formula qu’une simple déclaration de lotissement (art. R.421-19 & R.421-23 ; C.urb) ; l’article R.442-2 du Code de l’urbanisme précisant que : « pour l'application du a de l'article R. 421-19, ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du nombre de terrains issus de la division d'une propriété foncière les terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis ».

Il reste que la construction présente sur ce terrain n’avait jamais donné à un permis de construire. C’est la raison pour laquelle la Ville s’opposa à cette déclaration en faisant valoir qu’en l’absence de régularisation préalable de ce bâtiment sa parcelle d’assiette devait être considérée comme un troisième lot à bâtir, si bien que le projet qui incluait la réalisation d’une voie commune devait donner un permis d’aménager.

On sait, en effet, qu’en droit de l’urbanisme, il faut dissocier les constructions matériellement existantes de celles juridiquement existantes puisque sauf à avoir été réalisée à une époque où cette autorisation n’était pas requise (CE. 15 mars 2006, Ministère de l’Equipement, req. n°266.238), une construction édifiée sans autorisation d’urbanisme, en vertu d’une autorisation devenue caduque ou d’une autorisation annulée n’a aucune existence légale malgré son existence physique (CE. 5 mars 2003, Nicolas Lepoutre, req. n°252.422) ; sauf à être ultérieurement régularisée par un permis de construire spécifiquement obtenu à cet effet ou par l’effet de la « prescription décennale » introduite par l’article L.111-12 du Code de l’urbanisme, laquelle n’était cependant pas applicable en l’espèce dès lors qu’il n’était pas contesté que le bâtiment présent sur le terrain n’avait jamais donné lieur à un permis de construire (art. L.112-2 e) ; C.urb). En outre, compte tenu du caractère réel et non pas personnel de la législation sur les autorisations de construire, la circonstance que celui qui envisage la réalisation de travaux portant sur une construction dépourvue d’existence légale n’ait en rien participé à l’édification de celle-ci n’aura strictement aucune incidence (CAA. Lyon, 24 février 1994, M. X…, req. n°92LY01466).

Ces règles issues de la jurisprudence dite « Thalamy » ont principalement vocation à s’appliquer dans le cas de travaux devant prendre appui sur une construction illégalement. Mais la condition tenant à « l’existence légale » de la construction considérée peut jouer dans d’autres cas.

Ainsi, pour application des articles L.146-1 et suivant du Code de l’urbanisme conditionnant la réalisation de travaux de construction à l’urbanisation du secteur au sein duquel ils sont projetés il a été jugé que les constructions dépourvues d’existence légale ne pouvaient être prises en compte pour apprécier le caractère urbanisé du site (CE. 27 septembre 2006, Commune du Lavadou, req. n°275.922). Dans le même sens, et pour application des prescriptions de règlements d’urbanisme locaux limitant les possibilités de construction attachées au terrain à l’édification d’annexe, il a été jugé qu’il ne peut y avoir annexe sans qu’une construction préexiste sur le terrain (CAA., 25 janvier 1996, Cne de Richardais, req. n°94NT00600 ; CAA. Nantes, 29 juin 1994, Cne de Villedomer, req. n°92NT00761), cette construction devant bien entendu une existence légale (CAA. Nancy, 2 février 2001, Francis X., req. n°97NC01134).

En revanche, le seul fait qu’un terrain accueille une construction illégale ne le rend pas inconstructible (CAA. Marseille, 15 mai 2008, Cne de Fuveau, req. n°06MA00807) : même sans régularisation de cette construction, des bâtiments nouveaux peuvent être implantés sur ce terrain pour autant qu’ils ne prennent pas appui sur celle-ci (CE. 25 avril 2001, Ahlborn, req. n° 207.095 ; CAA. Nancy, 26 juin 2008, M. Aloyse X…, req. n°07NC00436).

A priori, il aurait donc dû être fait abstraction en l’espèce du bâtiment existant sur le troisième lot, lequel était constructible malgré l’illégalité de cette construction.

Pour autant, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a donc considéré que ce lot constituait bien un terrain déjà bâti au sens de l’article R.442-2 a) du Code de l’urbanisme et n’avait donc pas à être décompté pour déterminer si le projet impliquait ou non l’obtention d’un permis d’aménager.

Ce faisant, le Tribunal nous semble ainsi s’être écarté des règles générales gouvernant la notion de construction existante au sens du droit de l’urbanisme pour s’en tenir à une approche propre à la règlementation sur les lotissements.

En effet, il résulte de l’article L.442-1 du Code de l’urbanisme que le régime des lotissements s’applique au projet ayant pour objet ou pour effet de créer, par le jeu de divisions foncières, non pas des terrains constructibles mais des terrains destinés à être bâtis.

Et précisément, la démarche qui aurait consisté en l’espèce à faire abstraction de la présence physique d’un bâtiment en considération de son illégale édification n’aurait aboutie qu’à caractériser un terrain nu dont le caractère constructible ne permet pas nécessairement d’en déduire qu’il est effectivement destiné à l’implantation d’un bâtiment.

Or, malgré son illégalité au regard du droit de l’urbanisme, il n’en demeure pas moins qu’en raison de la présence physique du bâtiment sur le lot en cause il était difficile de présumer que sa formation répondait à une intention d’y construire ou appelait la délivrance d’un permis de construire ; la régularisation de bâtiment n’étant pas le préalable nécessaire à l’édification de construction sur les deux lots à bâtir déclarés en tant que tels par le requérant.

La seule illégalité du bâtiment présent sur ce lot ne suffisait donc pas à caractériser un lot à bâtir au sens de la règlementation sur les lotissements, et donc un troisième lot à construire impliquant l’obtention d’un permis d’aménager.

Mais par ailleurs, et par le jeu d’une substitution de motifs, la Ville devait justifier son opposition par l’article NB.1 du POS communal interdisant les lotissements au sein de cette zone ; amenant ainsi le requérant à exciper de l’illégalité de cette disposition en soutenant qu’une telle interdiction consistait en l’édification d’une règle de procédure.

On sait en effet que par de nombreuses réponses ministérielles, l’administration a souvent précisé qu’un POS ou un PLU ne pouvait légalement interdire les lotissements dans la mesure où ces documents ne peuvent édicter que des règles de fond. Et il est tout a fait exact qu’ils ne sauraient édicter une règle de procédure, c’est à dire conditionner l’exécution de travaux et la délivrance de l’autorisation d’urbanisme s’y rapportant à une formalité (autorisation, avis, production de documents) que ne prévoit pas le Code de l’urbanisme. Selon l’administration, la notion de lotissement ne serait donc pas une notion de « fond » mais une procédure.

Pourtant de nombreux arrêts ont fait application de règlements d’urbanisme locaux interdisant les lotissements. (CAA. Lyon, 22 octobre 1996, SCI Grande Garrigue, req. n°94LY00367). Bien plus, il a été expressément jugé qu’un lotissement constitue non pas une procédure mais « un type d'occupation et d'utilisation des sols » que les auteurs d’un règlement de POS peuvent légalement interdire au titre de l’ancien article R.123-21 du Code de l’urbanisme (CAA. Versailles, 6 novembre 2008, Sté Foncière de l’Ouest, req. n°07VE01713). Et l’on voit mal pourquoi il devrait en aller pour un PLU dès lors que l’article R.123-9 du Code de l’urbanisme dispose que « le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : occupations et utilisations du sol interdites (&) occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières » et qu’à titre d’exemple, son article L123-5 précise que « le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements ».

Au surplus, il ressort selon nous nettement des dispositions issues de la réforme des autorisations d’urbanisme que le lotissement est bien une notion de « fond » et non pas une procédure dès lors que l’article L.442-1 définissant les opérations constituant un lotissement, d’une part, et l’article L.442-2 ayant trait à ceux exigeant un permis d’aménager d’autre part dissocient donc nettement la définition du lotissement en tant qu’opération d’aménagement des règles de procédure applicables s’agissant des autorisations requises pour leur réalisation. Or, comme on le sait, il y a deux procédures distinctes d’autorisation possibles (permis d’aménager ou déclaration d’aménagement) pour une seule et même définition de ce type d’opération : c’est donc bien que le lotissement n’est pas une procédure.

D’ailleurs, en l’espèce, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille n’a pas considéré que l’interdiction des lotissements était illégale mais a estimé qu’elle n’était pas applicable en dès lors que cette interdiction avait été édictée en considération de la définition du lotissement posée par l’ancien article R.315-1 du Code de l’urbanisme, tel qu’il était en vigueur à la date d’approbation du POS communal.

Sur ce point, il faut toutefois relever que le juge a précisé que cette inopposabilité de cette interdiction ne procédait pas de cette seule circonstance mais du fait que « la division foncière déclarée » en l’espèce ne correspondait pas à la définition du lotissement au sens de l’ancien article R.315-1 du Code de l’urbanisme : l’ensemble des dispositions relatives aux lotissements des POS ou des PLU adoptés sous l’empire de cet article ne sont donc pas nécessairement inapplicables.

Or, force est de constater que la définition du lotissement posée par l’ancien article R.315-1 du Code de l’urbanisme n’est fondamentalement pas si éloignée de celle posée par l’actuel article L.442-1 : il s’agit d’une opération impliquant la réalisation de divisions foncières en vue de l’implantation de bâtiments.

La seule différence substantielle tient à ce qu’aux termes de l’ancien article R.315-1 le nombre de lots à construire était une composante intrinsèque de la définition du lotissement, laquelle impliquait la création de plus de trois terrains à bâtir, déduction faite, déjà, des terrains supportant des bâtiments n’étant pas destinés à être démolis, alors qu’aux termes des dispositions actuellement en vigueur cette considération a surtout une incidence sur la détermination de l’autorisation requise (art. L.442-2, R.421-19 C ;urb) ; permis d’aménager ou décision de non-opposition à déclaration préalable.

Le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille semble donc avoir considéré qu’il ne s’agissait pas d’un lotissement au sens de l’article NB.1 du POS communal dans la mesure où la déclaration ne portait que sur la création de deux lots à construire.

Ce faisant le Tribunal a donc implicitement validé une disposition d’un POS interdisant les lotissements mais en se limitant à une caractérisation comptable de la notion et ce, sans autre considération et, notamment, sans rechercher les motifs pour lesquels les auteurs du POS communal en cause avait entendu interdire les lotissements.

La notion de lotissement au sens des dispositions d’un POS ou d’un PLU ne vise donc pas toute division foncière liée à un acte de construction (voir également : CAA. Marseille, 5 mars 2010, SCI La Ferrage, req. n°00928). Sauf disposition contraire, elle doit être appréciée au regard de la définition retenue par le Code de l’urbanisme dans sa version en vigueur à la date d’approbation de ces dispositions.

Mais pour conclure, force est de rapprocher l’ordonnance commentée du jugement du Tribunal administratif de Limoges (TA. Limoges, 4 février 2010, SCI La Pigeonnie n°33, req. n°09-00518) ayant considéré qu’une division n’emportant la création que d’un lot à construire ne constituait pas un lotissement et, surtout, avec les conclusions du rapporteur public qui dans cette affaire avait relevé qu’une solution inverse procédant d’une « interprétation extensive du lotissement conduirait à faire obstacle à toute division foncière dans les communes où les règlements applicables à une zone interdisent tout lotissement » (Ccl J. Charret, BJCL, n°6/10, p.447) ; la combinaison de ces deux décisions offrant une parfaite illustration des difficultés présentées par l’imprécision de la définition actuelle du lotissement…

(Un grand merci à MK)

Patrick E. DURAND

Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris

Cabinet FRÊCHE & Associés